DX Office

行政(自治体)DXとは?その目的と国内外の事例を紹介

日本では、2018年に経産省が「DX推進ガイドライン」を取りまとめたのをきっかけにDXの概念が広まり、さまざまな業界でDXの取り組みが進められています。

行政(自治体)でもDXは推進されていますが、

「具体的にどんな取り組みが行われているか分からない」

という人は多いのではないでしょうか。

この記事では行政(自治体)DXの取り組みを理解するために、

・行政(自治体)DXの目的と意義

・「自治体DX推進手順書」に基づいたDX推進ステップ

・国内と海外の行政(自治体)DXの事例

を詳しく紹介します。

最後まで読むことで、行政のDXについて知識を深めることができるでしょう。

目次

1.DX(デジタル・トランスフォーメーション)とは

DX(デジタル・トランスフォーメーション)とは、「IT・デジタル技術や収集したデータを活用し、製品・サービス・ビジネスモデルを変革すること」を指します。

単に業務を効率化するだけでなく、製品・サービス・ビジネスモデルの変革により市場における優位性につなげるための取り組みです。

2.行政(自治体)におけるDXとは

行政(自治体)DXの目的

政府が策定した「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」では、目指すべきデジタル社会のビジョンを掲げています。

(引用)

「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合わせたサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会〜誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化〜」

(デジタル庁 デジタル社会の実現に向けた重点計画 より引用)

このビジョンの実現こそが、行政(自治体)DX推進の目的です。

行政(自治体)DXによるメリット

「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」では、自治体におけるDX推進の意義(メリット)をこのように述べています。

(引用)

「自治体においては、まずは、

・自らが担う行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して、住民の利便性を向上させるとともに、

・デジタル技術やAI等の活用により業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げていくことが求められる。」

(総務省 自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画 より引用)

2つのメリットについて詳しく見ていきましょう。

(1)住民の利便性向上

多くの行政サービスでは、庁舎に足を運び、紙ベースで申請・手続きを行うアナログな業務を行っています。

これを「紙ではなくPC・タブレットで申請書類を作成」できるようにしたり、「庁舎に行かず、オンラインで申請できるようにする」など、デジタル化により利便性を高め、住民にとって使いやすいサービスにすることができます。

(2)業務効率化と人的資源の最適化

少子高齢化に伴い、自治体では職員の人手不足問題が深刻化しています。

従来のフローでは非効率な作業が多く、業務に時間がかかってしまい、「本来人手を割くべき業務」に手が回らない状況となっています。

「ITで自動化できる業務をITに任せる」ことで業務の効率化を実現し、さらに教育や介護といった「人の温もりが求められる、人がやるべき」政策に対して、人手を集中できるようになります。

3.経産省が策定した「自治体DX推進手順書」に沿ったDX推進

「自治体DX推進手順書」とは、「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」を踏まえて、各自治体が着実にDXに取り組めるようにするために作成されたものです。

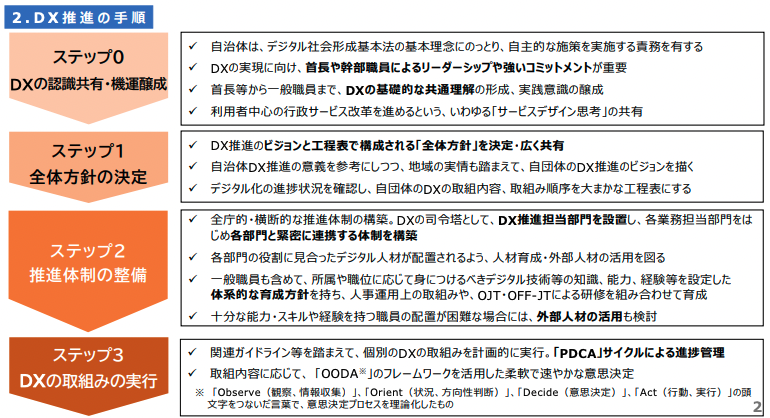

4つのステップに沿って推進していくことを定義しています。

自治体DX推進手順書 概要より抜粋

※参考リンク

ステップ0: DXの認識共有・機運醸成

これからDXに着手する自治体が最初に実践するステップです。

DXでは常に利用者目線に立って業務・サービスを見直し、いかに効率化し、より質の高いものを提供できるかを考えることが重要です。

そのために行政サービスに関わる全ての職員が、「DXとはなにか」「なぜDXに取り組む必要があるのか」を共通認識として持つことが不可欠です。

ステップ1: 全体方針の決定

DX推進のビジョンと工程表で構成される「全体方針」を決定し、自治体内で広く共有するステップです。

「全体方針」を決定するために、DX推進による目指すべき姿の明確化と自団体におけるデジタル化の実情把握を行います。

ステップ2: 推進体制の整備

「全体方針」を実現するためのDX推進体制を整備するステップです。

全庁的・横断的に連携が行える推進体制を整備することや、各部門の役割に見合ったデジタル人材の確保・配置・育成を行うといった、組織・人材の両面からの検討が必要です。

ステップ3: DXの取組みの実行

関連ガイドラインを踏まえながら、個別のDXの取り組みを計画的に実行していくステップです。

PDCAサイクルによる進捗管理、OODAループ(※)を活用した柔軟かつスピーディーな意思決定を行いながら取組みを進めていきます。

※「OODAループ」

「Observe(観察、情報収集)」「Orient(状況、方向性判断)」、「Decide(意思決定)」、「Act(行動、実行)」の頭文字をつないだ言葉で、意思決定プロセスを理論化したフレームワークのことを指します。

実際にどのように行政がDX施策を進めていくのか、事例をもとに詳しく見ていきましょう。

4.国内の行政(自治体)DX事例

国内の自治体では、独自にさまざまなDX推進が行われています。

ここでは石川県加賀市と福島県会津若松市の事例を紹介します。

石川県加賀市: 日本初となる電子市民プログラム「e-加賀市民制度」

「e-加賀市民制度」とは、法令上の市民とは異なるマイナンバーカードと国民を紐付けた電子上の市民(e-加賀市民)に、様々な分野における官民サービスを受ける仕組みや、加賀市を訪れる動機づけを行うためのサービス、支援の仕組みを構築するものです。

マイナンバーカードと連携してIDを生成するデジタルIDソリューション「xID(クロスID)」を使用しています。

e-加賀市民制度により、以下のようなサービスを受けられるようになります。

・滞在日数に応じて、加賀市往来時の宿泊費等を支援

・市民のみを対象としていたセミオンデマンドタクシーの利用

・移住体験プログラムの優先提供

・移住時における手続きのワンストップ支援

・法人設立時の手続きを市が支援

加賀市は全国有数の温泉地ですが、長年「人口減少」「観光客減少」の課題を抱えており、特に人口減少においては2014年に「消滅可能性都市」の1つとして指摘され、市は強い危機感を持ってきました。

近年の新型コロナウィルス感染症の影響もあり、観光客数も減少の一途をたどっています。

このe-加賀市民制度は、加賀市を訪れて滞在する動機を作ることを目的とした取り組みで、現在導入に向けて推進されています。

福島県会津若松市: タブレット等を有効活用したサービス「しんせつ(親切・新設)窓口」

住民票の写しや戸籍関係の証明書などの各種申請を行う際の負担軽減や、待ち時間短縮を実現するために提供しているサービスです。大きく2つのサービスがあります。

一つは「タッチパネル受付サービス」です。

マイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用し、タッチパネル端末からコンビニ交付サービスと同様に証明書の申請が可能になります。

もう一つは「タブレット受付サービス〜ゆびナビシステム〜」です。

職員がタブレット端末を持ち、庁舎を訪れた住民に申請内容をヒアリングをしながら受付を行うサービスです。字を書くことが困難な高齢者や障害者、小さな子どもや乳児を抱えているため記入が大変だった子ども連れの方などに対するバリアフリー化を実現しています。

職員にとっては業務効率化が実現し、住民にとっても「話をよく聞いてもらえる」という満足感が得られるようなサービスです。

5.海外の行政(自治体)DX事例

日本と比べ海外では先進してDXの取り組みが行われてきました。

実例として、ここではイギリスとシンガポールの取り組みを紹介します。

イギリス: GDSによる行政サービスのデジタル化

イギリスでは他国に先駆けてDX推進組織である「Government Digital Services(GDS)」を設立し、デジタル化を推進してきました。

政府情報ポータル「GOV.UK」は、イギリスにおける代表的な取り組みの一つです。

法律、政府発表、統計データといった情報へのアクセスや、パスポートの申請・更新、出生・死亡・結婚証明書の発行など各種手続きを行うことができます。

システムのソースコードを「GitHub」に公開したり、APIを公開して政府のデータアクセスを可能にすることで、民間が行政システムと連携したサービスを開発しやすくなっているのも特徴です。

シンガポール: 個人向けDigitalID「SingPass」

「SingPass」とは、政府および民間セクターが提供している何千ものサービスにアクセスするための個人向けデジタルIDであり、これを活用してワンス・オンリー化を実現しています。

「ワンス・オンリー化」とは、デジタル手続法において定められた行政手続きデジタル化3原則の1つで、「一度提出した情報は、二度提出することを不要とする」ことを目指したものです。

SingPassは、

・個人所得税の申告

・CPF残高の確認

・メイド雇用関連手続き

などを行う際に使用します。

また政府系のサービス以外にも、銀行アプリのログイン時にSingPassを使用しています。

官民が共通で利用できるデータ基盤があることで、各組織・企業ごとに本人確認システムを構築する必要がなくなり、利用者もシームレスにサービスを受けられるようになっています。

6.行政(自治体)DXをより理解するために知っておきたい用語

ガイドラインや事例でよく使われる用語を解説します。

これらを理解して行政(自治体)DXの理解をより深めましょう。

ICT(Information and Communication Technology)

日本語では「情報通信技術」と訳され、通信技術を活用したコミュニケーションを意味します。

SNS、メール、チャットでのコミュニケーションはこれに該当します。

BPR(Business Process Re-engineering)

従来の業務内容やフロー、組織の構造などを見直し、根本的に再構築することです。

単に「効率化」を図るのではなく、ビジネスを成功させるためのプロセスを作り上げることが目的となります。

RPA(Robotic Process Automation)

これまで人間しか行えないと想定されていた作業を、AI、機械学習等を含む技術を活用して自動化するテクノロジーのことです。

「ロボット」とありますが、いわゆる人型のものではなく、PCやクラウド上で動くソフトウェアを指します。

データ登録や転記、収集・分析、メール配信やルールの決まった業務システムの操作など、定型作業を自動化することで、ミスを防ぎつつ人手を減らすことを実現します。

CIO(Chief Information Officer)

「最高情報責任者」のことです。

CIOは、組織や部門を超えた全体の業務を俯瞰したうえでIT戦略を立案し、それを実際に実行する役割を持ちます。

UI/UX

UIは「User Interface」の略称で、利用者と製品・サービスの間にあるインターフェース(接点)を意味します。

Webサイトにおいては、サイトのデザイン、見やすさ、使いやすさのことを指します。

一方、UXは「User Experience」の略称で、利用者が製品・サービスを通して得られる体験を意味します。

「このサイトの文字は見やすい」「操作方法が分かりやすい」といった表層的なことから、「他の製品より使いやすい」「窓口の人の対応がよかった」といった質に関わることまで、すべてUXに含まれます。

API(Application Programming Interface)

ソフトウェアやWebサービスの間をつないでいるインターフェースのことを指します。

機能が公開されているソフトウェアに対してアクセスを行うことで、他社のアプリケーションの機能を利用することができるようになります。

自治体の情報システムにあるAPIを公開することで、民間システムが行政のデータにアクセスできるようにしたり、逆に民間システムが公開しているAPIに対してアクセスして、民間システムの機能の利用や、データの共有が可能になります。

クラウド

インターネット経由でサービスを提供する形態のことです。

これによりインフラ(サーバやストレージなど)やソフトウェアをユーザー自身が持たなくても、利用したいサービスを受けることができるようになります。

デジタルディバイド

IT(インターネットやコンピューター)を使える人と使えない人の間において生じる格差のことで、一般的に「情報格差」と呼ばれます。

行政サービスは「平等に、誰一人取り残さずに」行き渡らせることが求められるものであるため、行政(自治体)DXでは「いかにデジタルディバイドを無くすか」が重要です。

7.DXにより多様なニーズに合わせた行政サービスを住民に届ける

行政(自治体)DXは行政サービスの利便性を向上させ、住民の生活をより良いものにします。

官民の連携も、DXを推進していくうえで欠かせないものになるでしょう。

昨今のコロナ禍により、給付金申請やワクチン接種予約など、行政サービスと関わる機会が増えています。

今まで以上に便利な行政サービスを実現するためにも、国ではなく、より住民に距離の近い行政(自治体)のDXの推進が重要なのです。

DX Office

DX Office