DX Office

自治体が推進するDXとは?国民が享受する未来図と先進事例

昨今、テレビの企業CMなどで「DX戦略」と耳に入り、「DXってなんだろう?」と思う事が多いのではないでしょうか?

正直「DX」という言葉だけでは、誰にも分かりません。

実際、企業のシステムが変わるくらいに感じている人も多いですが、実は国が推進している、各自治体が行っている大きなプロジェクトとなっています。

例えば数年前から現れた「マイナンバーカード」、これもプロジェクトの一貫。

このマイナンバーカードですが、既に持っている人も多く見られますよね。

でも、正直「これって本当に意味あるの?」、「なんか分かりづらいし面倒くさい」なんて意見も耳に入ります。

でも、用途が分かった今では「もの凄い便利!」と日々感じています。

そしてもっと便利になる途中なのです。

今回は自治体が行うDX(以下「自治体DX」という)を分かりやすく説明します。

なので、「知らなきゃそん」とならないように是非最後まで読んで便利さを享受してください。

目次

1.そもそもDXってなに?

DXとは「デジタルトランスフォーメーション」の略語です。

「トランスフォーメーション」とは変形、変化、変質、変換の意味。

即ち、デジタルトランスフォーメーションとは、デジタル技術を使用して、生活環境やビジネス環境などを変えて行く事です。

最初に、DXを提唱したのは、2004年にスウェーデンにあるウメオ大学教授「エリック・ストルターマン」です。

彼は「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」と定義しました。

又、ビジネス的に色々な解釈がありますが、「企業がテクノロジー(IT)を使用して、事業の業績や対象範囲を根底から変化させる」など、いわゆるIT化と同じように捉えられている場合もあります。

ですが、IT化とは異なります。

2.IT化となにが違うの?

では、DX「デジタルトランスフォーメーション」と混同される事が多々ある「IT化」とは何が違うのでしょうか?

IT化とは、従来から存在する効率の悪いアナログな方法を、インターネットを中心としたテクノロジー(IT)を使用して効率の良い方法に変える事を言います。

例えば、今まで紙のタイムカード(アナログ)で管理していた勤怠管理を、社員証(磁気カード)等で、データを一括管理する。

今まで、用紙に直接書いていた図面(アナログ)をパソコン上のCADなどを使用して作成、ネットワーク上で管理するなど「作業工程のアナログな部分をデジタル化して作業効率を向上させる」事です。

これに対して、DXとは業務の一部を変える事ではなく、「ビジネス全体を根底から変えるくらいの変革」を行う事となります。

事例として

「メルカリでの個人間の売買システム」

「日本郵政のドローンを使用した宅配」

「Uberでのタクシー配信アプリ」

「Netflixのサブスクリプション配信サービス」

これらは「ビジネス全体を根底から変えるくらいの変革」にあたります。

このような変革(自治体DX)を日本政府の決定で、各自治体が計画的に推進するのです。

3.なぜ政府はDXを行うのか?

前の章で記載した事例は、企業で行ったDXです。

企業は主に、利益を上げるため、そのための業務効率を上げるためにDXを行う必要があります。

なぜなら、企業はDX(変革)を推進しないと、環境の変化に対応できずに衰退する可能性があるからです。

もちろん、周りの企業もDXを行うので、それに取り残されないためという同調圧力的な側面もあります。

ですが、もしそうであるなら、政府は経済的なDXを推進すると同時に、政府による自治体の変革をも推進する必要があります。

それが「自治体DX」です。

3-1.国が抱える問題点、もう待ったなしの課題とは?

2018年9月に、経済産業省が発表した資料があります。

「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」

この発表資料の中に、以下の注目すべき文言があります。

・既存システムが、事業部門ごとに構築されて、全社横断的なデータ活用ができなかったり、過剰なカスタマイズがなされているなどにより、複雑化・ブラックボックス化

・ 経営者がDXを望んでも、データ活用のために上記のような既存システムの問題を解決し、そのためには業務自体の見直しも求められる中(=経営改革そのもの)、 現場サイドの抵抗も大きく、いかにこれを実行するかが課題となっている

→ この課題を克服できない場合、DXが実現できないのみでなく、2025年以降、最大12兆円/年(現在の約3倍)の経済損失が生じる可能性(2025年の崖)。

参照:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服と … – 経済産業省

この文言に記載されてる問題は、政府自治体にも同じようにとらえる事が出来ます。

3-2.自治体が抱える問題とは?

自治体でも企業と同じような問題が起きています。

各自治体は、独自のベンダーを採用し、システム構築を行っていました。

又、独自に使いやすくするように、システムをカスタマイズ、修正も行いました。

そのため、他の自治体との情報共有、連携がスムーズに取る事が出来ず、改善するための改革を行おうとしても、企業と同じような現場サイドからの抵抗、既得権益者からの抵抗もあり、変革が進まない事が状態化していました。

その結果、今にいたるまで、業務の不効率化が再三指摘され、国民へのサービス低下、特に素早い業務処理が必要な案件、災害時の業務、給付等に遅れを生じさせました。

今まで、私たち国民は、行政手続きを単に遅い物、皆が平等に遅いというだけとしか感じてませんでした。

ですが、実際に体感したのが、コロナ禍における各自治体の業務格差です。

各自治体の業務スピードが異なるという「比較対象」が現れた事で、行政サービスの差を実感したのです。

コロナ禍で良く耳にした会話があります。

「うちの自治体の給付金はまだ来ない、でも隣りの自治体の人は既に受け取ったらしい」

「うちの区では、ワクチン接種券がまだ来ない、でも隣りの区ではもう来てる」

「うちの区の保健所と連絡がとれない。あそこの区では保健所の方から連絡が来たよ」

これは、各自治体ごとのシステムが異なるため、業務プロセスが異なるために発生した格差です。

もし、全ての自治体が同じシステムで情報共有を行う事が出来て、同じプロセスで同じスピードで行われていればこのような格差は発生しなかった事でしょう。

企業のDXと、自治体DXとの異なる点は、企業は最終的に利益を追求するためにDXを推進しますが、自治体DXとは、自治体間の格差を無くす事、その結果による国民へのサービス向上を実現するために行うものです。

4.現在進行中!自治体DXの推進計画

政府は自治体DXを推進するために計画を立て、実行に移すロードマップ(手順書)を描きました。

この大きなプロジェクトの歩みを見てみましょう。

4-1.デジタル・ガバメント実行計画

2020年12月25日、「デジタル・ガバメント実行計画」が閣議決定されました。

デジタル・ガバメント実行計画を分かりやすく説明すると、申請者が行政の手続き等で行う提出手続き処理を一回のみで、デジタル機能だけで行い完了させる。又、他の自治体を含む手続き(移転等)も一回のみで完結させるようにする計画などです。

この計画に基づいて、2020年12月25日、総務省より「自治体デジタル・フォーメーション(DX)推進計画」が策定されました。

4-2.そして自治体DX推進計画が始まった!

「自治体デジタル・フォーメーション(DX)推進計画」には以下6項目の「重点取組事項」が存在します。

(1)自治体の情報システムの標準化.共通化

住民の基本情報、税金・保険・育児など17業務システムの標準化・共通化に伴う情報の共有、それにより異なる他の自治体でも共通のサービスが受けられるようにする。

(2)マイナンバーカードの普及促進

公的な住民の本人確認をオンラインで行う事の出来るツール、これに紐づく事で多様な住民サービスが行えるようにする。

(3)自治体の行政手続きのオンライン化

前の章で説明した行政手続きを一回で行う事。

(4)自治体AI/RPAの利用推進

人の手による膨大な作業を削減し自動化する。

それにより人の手でしか行えない業務を厚くする。

※RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション):人間の手作業を自動化する技術

(5)テレワークの推進

非常時、コロナ禍等でも職員が仕事が出来るように、育児・介護を含めたライフワークバランスを考えられるように、行政機能を損なわないように、テレワークを行えるようにする。

(6)セキュリティ対策の徹底

行政手続きがオンライン化されると、それに伴い個人情報の漏洩が問題視される事になるのでセキュリティ対策の強化を行う。

出典:総務省『自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画』

ですが、「重点取組事項」を推進するためには大きな取り組むべき課題が存在しました。

4-2-1.アナログな考え方と抵抗

この「アナログ」な「考え方」の弊害に関しては、企業も自治体と同じような問題が存在しています。

例1.紙の資料:本来はデジタルデータでやり取りを行えば効率が良いが、紙の資料にこだわる風潮が存在する(考え方)、デジタルデータに拒否感を持つ者が存在する(抵抗)

例2.FAX:旧来からの取引先、相手側にはFAXしかなく、PCをかいしたデジタルデータのやり取りが出来ない。(考え方)ご年配の方にはPCを使用する事に拒否感が存在(抵抗)

例3.業務効率向上のためのシステム変更:そのためには、今の業務プロセスを大幅に変更せざるを得ない。又、職員の新しい事を覚えなければならない事への拒否感。(抵抗)

例4.ベンダーロックイン:システム管理の取引先(ベンダー)が変わるとシステム維持出来ないので一つのベンダーのみで長期契約、管理を丸投げしている自治体も多い(抵抗)

参照:自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書【第1.0版】

4-2-2.デジタル人材が足らない

自治体DXの推進のためには組織体制の計画が重要。

そのために総務省は手順書の中で、「首長自らがこれらの変革に強いコミットメントを持って 取り組む」事を基軸として推進する事を明記しています。

とは言え、そのためには推進する「デジタル人材」が必要です。

既に、自治体職員に十分なデジタル人材が確保出来ていれば問題はありませんが、実態はそこまで都合のよいはずはありません。

総務省は、そのために以下の方策をいくつか出しています。

・DX推進担当部門の設置:当たり前のようですが、DX推進のための部門を立ち上げます。個々の事業部内で個別にDXを推進しても、全体を考えずに所属する事業部の事を中心にして行うのでは意味がありません。

・部門間の連携:実際にDX推進担当部門を設置する際には、各事業部から配属されてくる場合が多いですが、人数、業務の関係上厳しい場合は、兼務で推進担当部門に配置し、各事業部と緊密な連携を行わせる。

・ DX 推進のための人材育成方針:各自治体は自治体DXを推進するために中長期を見据えた人材育成の計画をたてる。又、その際には一般職員、所属、職位に応じた技術、知識、能力、経験等を考えた人材育成を行う。

・外部人材活用:外部から「デジタル人材」を個々に雇用する。

・PMO機能の民間委託:「プロジェクトを管理する体制」では、組合、委託ベンダー、システム最適化基本計画策定業務を委託したコンサルティング業者の三者で構成される PMO を設置し、プ ロジェクト推進に関する企画・管理を行う。

・デジタル庁の活用:デジタル庁は内閣に設置されたデジタル社会の形成に伴う施策を総合調整するところ、あらゆるデジタルに関する問題の提起、相談、アドバイス、人材の育成、場合によっては専門家の紹介、派遣をしてもらう事が出来る。

各自治体はこのような方策を考慮し、存在している問題を踏まえ、計画を推進して行きます。

5.国民の生活で何が変わる?

では、実際に政府が推進する自治体DX、この計画が推進されると国民にとって何が変化するのかを説明します。

5-1.行政手続きの簡素化

マイナンバーカードとアプリ(マイナポータブル)を活用すること。

その関連として、行政システムが標準化されて以下の17業務、手続きが簡素化されます。

住民基本台帳、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、

国民健康保険、国民年金、障碍者福祉、後期高齢者医療、介護保険、児童手当、生活保護

健康管理、就学、児童福祉手当、子ども・子育て支援

今後は、今まで申請のために役所で行っていた申請が一回で完了する。役所に行かなくても携帯などからデジタルの申請(マイナポータブル)で行える。手続きのスピードが早くなる等、いきなりではありませんが変化していく事にとても期待がもてます。

5-2.災害時の給付金

マイナンバーカードに個人の銀行口座が登録される事が推奨されますが、そうなれば、給付金等の手続きが簡素化され支給スピードは各段に早くなります。

海外のニュース等で、なぜ海外の給付スピードが2. 3日から1週間で行えるのか、その一番の理由は、政府が国民の公金受取口座(銀行口座)を把握し、個人の口座へ素早く入金出来る事があげられます。

この事に、日本国内では個人情報流出等の問題があり推進が停滞してますが、正直それほど心配ならばメインバンク以外で、マイナンバーカード登録用の公金受取口座を1つ開設して、それを政府用に登録する方法もあります。

どちらにせよ、行政システムが標準化され国民へのサービス向上のためには必要な事です。

6.先進事例の紹介、享受される自治体DX

各自治体のDXがどのように推進されているか、活動の事例を紹介します。

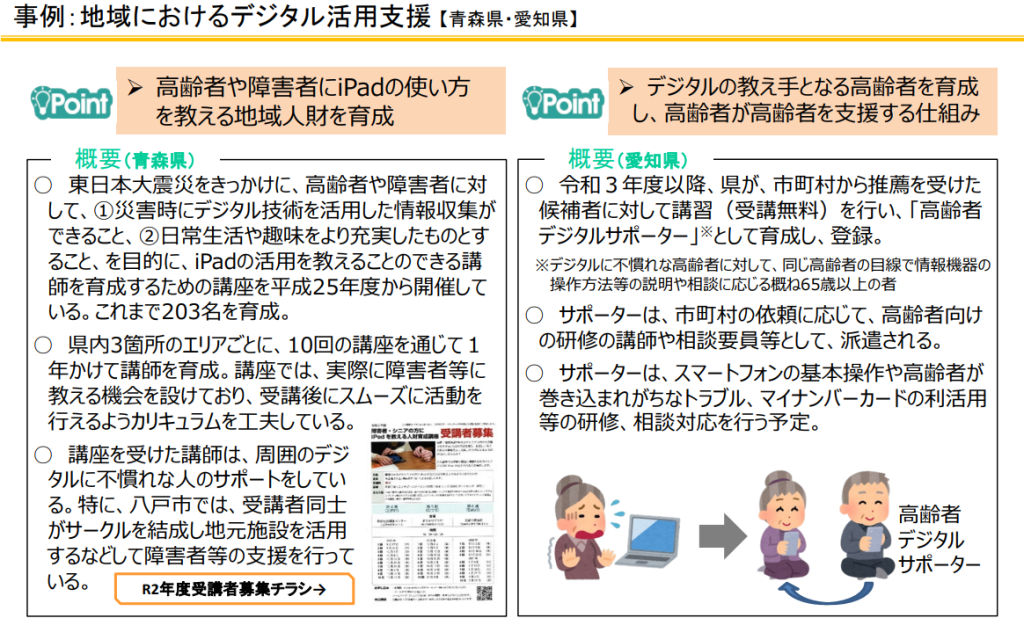

6-1.[事例1]:地域におけるデジタル活用支援 【青森県・愛知県】

自治体DXが推進されても、高齢者等を取り残さないための活動。

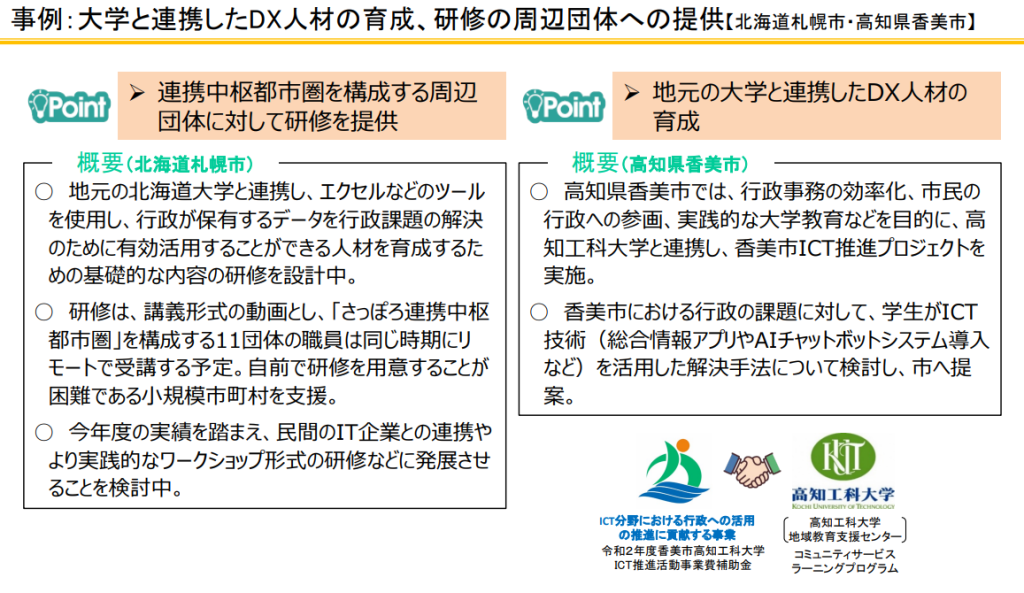

6-2.[事例2]:大学と連携したDX人材の育成、研修の周辺団体への提供【北海道札幌市・高知県香美市】

将来的なデジタル人材を育成、確保するために大学と連携した活動。

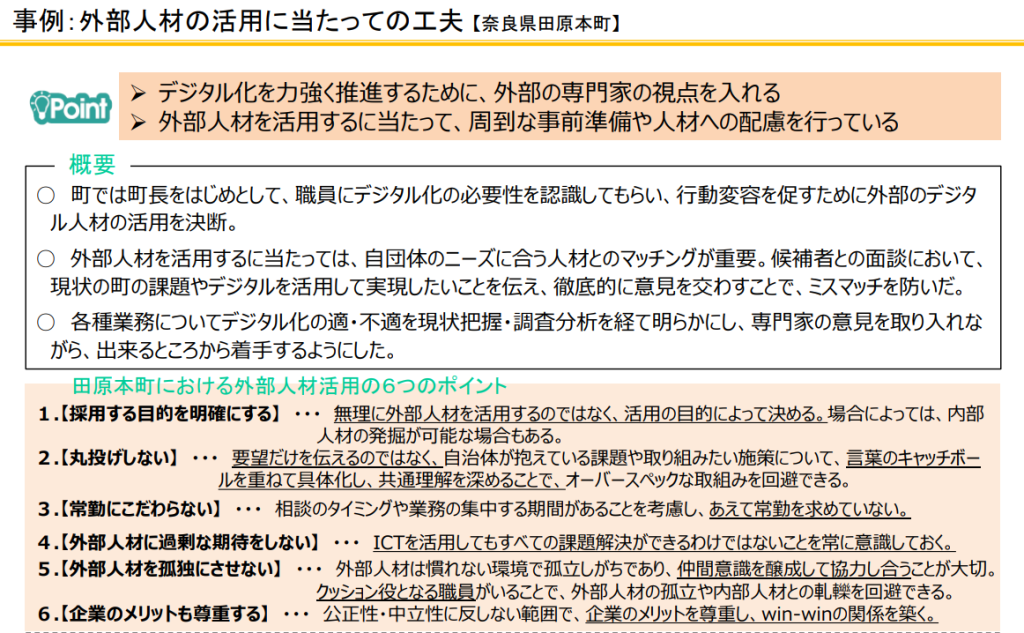

6-3.[事例3]:外部人材の活用に当たっての工夫 【奈良県田原本町】

外部からのデジタル人材活用に対しての活動。

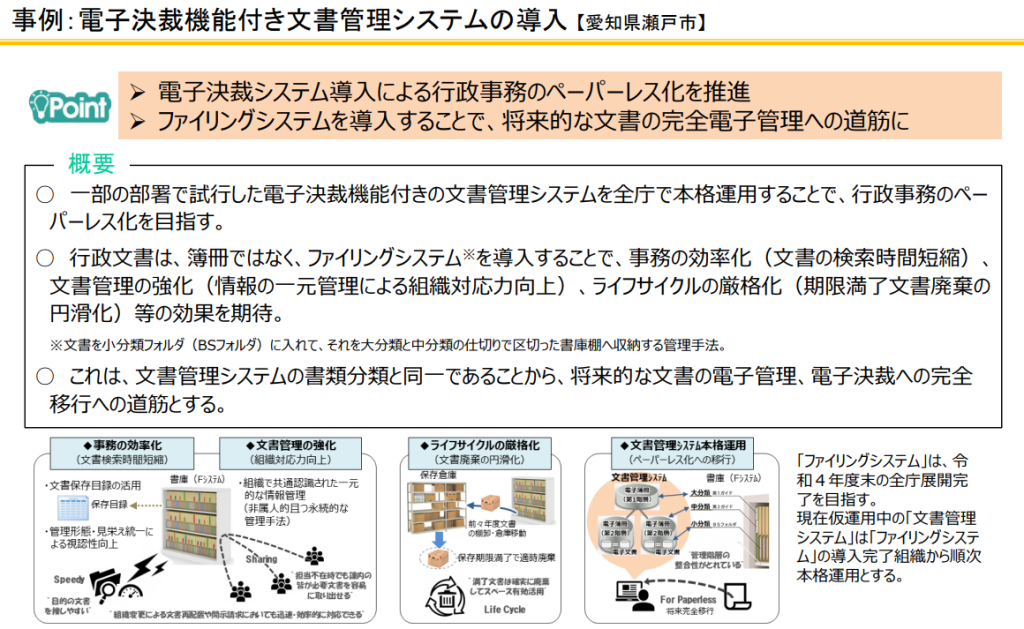

6-4.[事例4]:電子決裁機能付き文書管理システムの導入 【愛知県瀬戸市】

電子決済システム導入、ペーパーレスと文書の共通化を推進する活動。

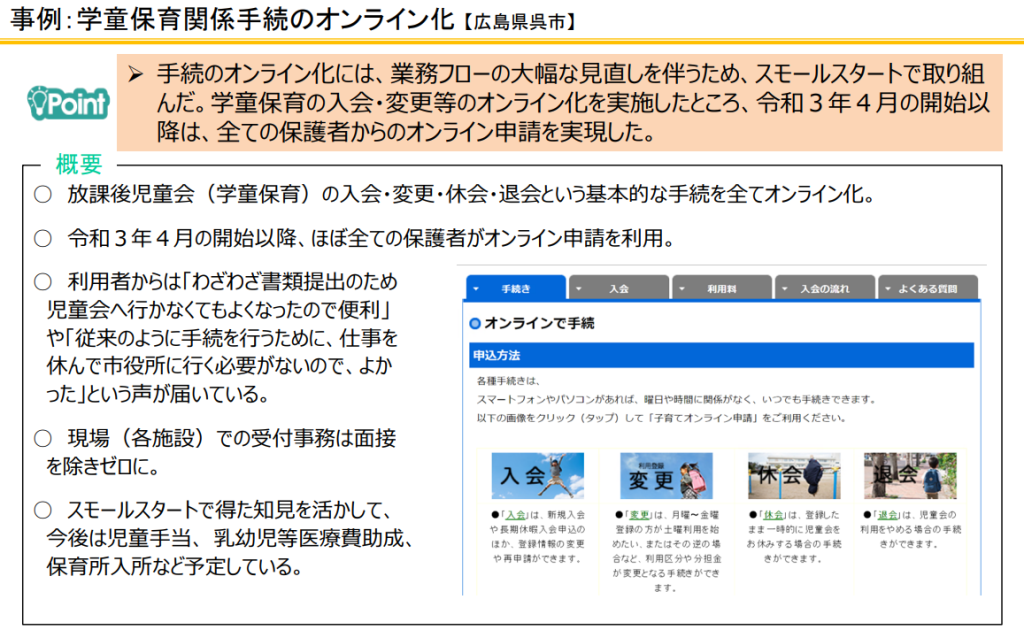

6-5.[事例5]:学童保育関係手続のオンライン化 【広島県呉市】

学童保育の手続きオンライン化への活動。

7.政府が国民の理解を得る為に

以上のように、自治体DXの推進活動は、これからの行政サービス向上のためには必要不可欠です。

ですが、変革には困難が生じる事もあります。

政府自治体が、国民の理解を得るためには十分な説明が必要です。

特に、これからの人口低下に伴う自治体職員の減少、税の減収と、厳しい状況下に移行しますが、行政サービスをこれ以上低下させないためにも、DXの推進は必要な事なのです。

そのために、今現在私たち国民が出来る事は、以下の事です。

1.マイナンバーカードの登録及び「マイナポータル」アプリの取得

※国の国民マイナンバーカードの取得率目標は2022年末までに100%

2.マイナポータルからの公金受取口座(銀行口座)の登録

3.マイナポータルからの健康保険証登録

更に、今後は「運転免許証」の登録、「薬剤情報(お薬手帳)」の閲覧なども可能になりますので、テレビ、情報誌等も注意して確認してみてください。

あなたの便利で楽しい人生を送るために。

DX Office

DX Office